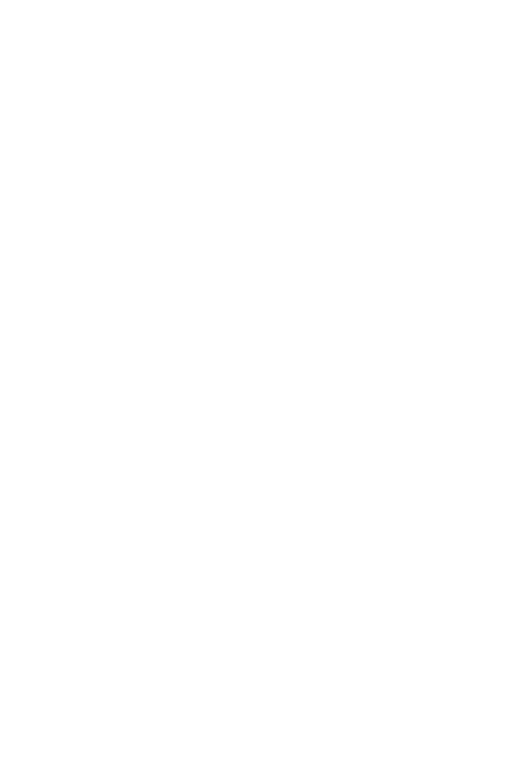

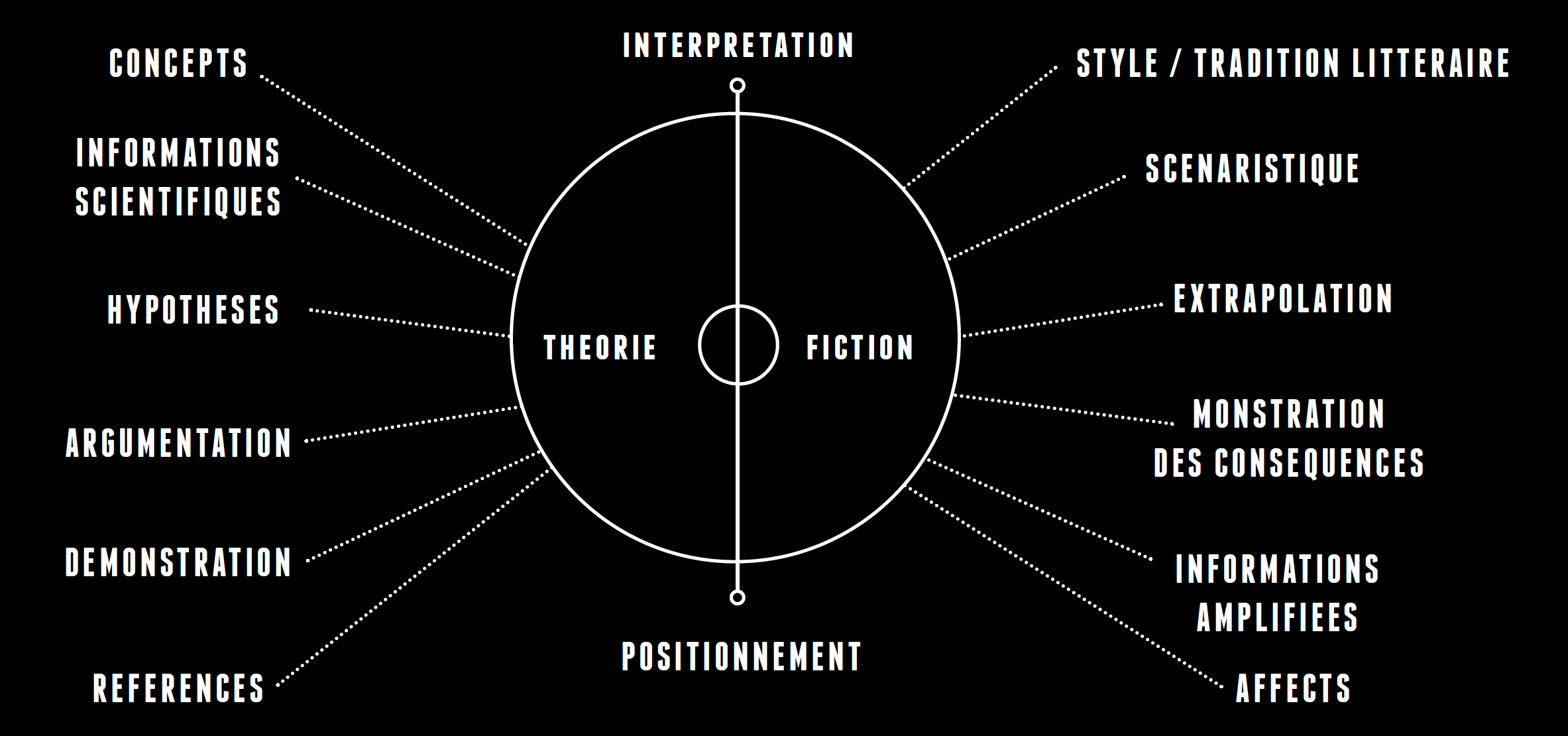

La théorie-fiction est une approche hybride mêlant théorie scientifique et fiction littéraire. L’un des points forts de la théorie-fiction concerne les hypothèses : la dimension fonctionnalisante permet de transférer, de déployer, d’étendre les hypothèses formulées dans la recherche scientifique. Ainsi, le chercheur peut en toute liberté spéculer sur les informations scientifiques qu’il a récoltées. Le théoricien-fictionnaliste peut vérifier ses hypothèses de départ, et éprouver le dessin frictionnel qu’il a tracé. Une telle pratique résout le dilemme qui sévit entre la fiction et le réel :

De même, la théorie-fiction confère à son auteur la possibilité de décloisonner deux approches traditionnellement opposées.

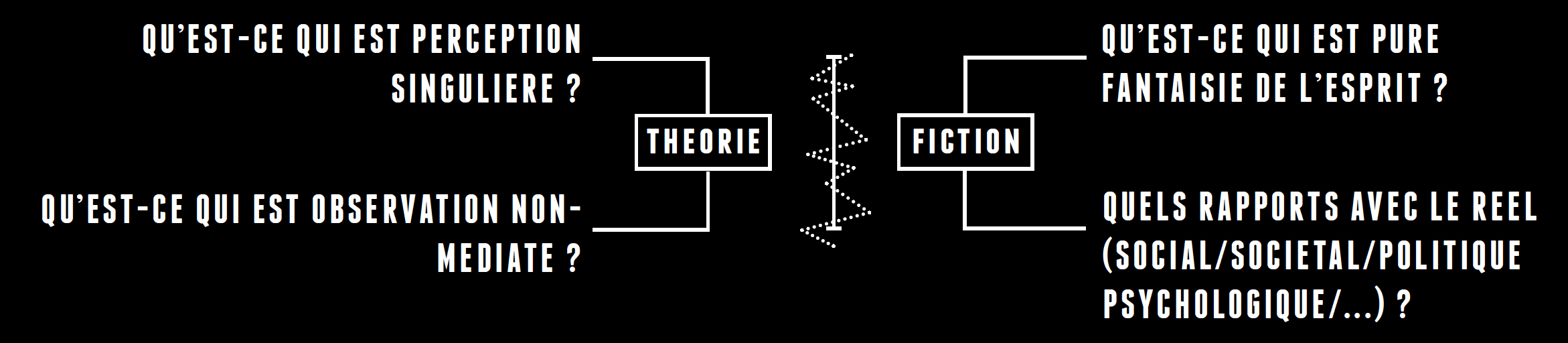

Un tel positionnement trouve écho dans la philosophie post-structuraliste et dans le courant constructiviste (en sciences sociales). En effet, ces deux mouvements ont fait exploser les barrières qui opposaient ordinairement objectivité et subjectivité. Le post-structuralisme a quant à lui su habiter l’écart sévissant entre rationalité métrique (1) et flux intensif (2).

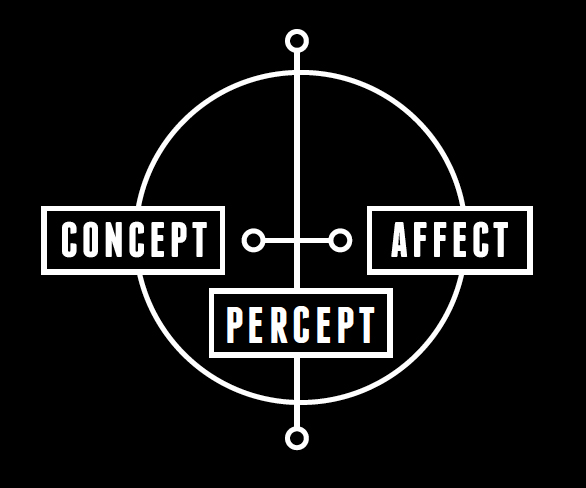

Au niveau stylistique, mais également conceptuel, Deleuze et Guattari sont parvenus à flotter ces deux catégories, notamment dans « Mille Plateaux » et « L’Anti-Oedipe ». Les « pinces » conceptuelles qu’ils ont crées reflètent très bien l’étendue de ce cloisonnement :

La théorie-fiction telle que je l’envisage mêle rigueur métrique et intensité fluente. Cette approche opère une migration continue entre ses deux pendants (théorie et fiction) : les résultats sont en réalité le fruit d’un tricot entre réalité et imaginaire. Ce qui induit que la théorie-fiction ne peut être à proprement dit nominative : sous le versant de la fiction, elle montre par exemple des problèmes sociaux sans pointer du doigt des entreprises ou des systèmes politiques existants.

L’un des pères de la théorie-fiction est Jacques Derrida. Bien qu’il n’ait pas écrit de fictions, ses écrits sur la littérature sont très parlantes sur la question. En annonçant que le texte n’a pas de bord, qu’un écrit journalistique ou scientifique peut être interprété au même niveau qu’un écrit littéraire. Il entr’ouvre une porte considérable sur la théorie-fiction, et se place sur son seuil. Cela veut dire qu’il est désormais possible de « gonfler » un texte objectif vers la fiction. Et a l’inverse, de scientificiser un ouvrage littéraire.

D’un autre côté, la fiction peut enrichir la théorie, et même la soutenir, en terme d’impact par exemple. Dans le cas qui m’occupe, la théorie-fiction semble être un outil idéal. Dans le sens où les informations que je récolte scientifiquement font peur. Elles traduisent l’horrifique du monde. Il n’est pas facile de les transmettre à un tiers sans que ce dernier ne rejette les informations données. La théorie-fiction a donc cet avantage : elle génère un effet important sur le lecteur : la prise de conscience critique. Non seulement il peut s’identifier à un personnage (affects et positionnements), mais il peut récolter des informations, passée sous la loupe de la fiction. Le lecteur sait que ce que l’écrit lui dit n’est pas réaliste. Il se laisse par conséquent plus facilement porter. La fiction a des référents tangibles et des référents littéraires.

Intrinsèquement, elle est poly-référentielle. Cela laisse le doute au lecteur et générera chez lui à la fois une immersion et une prise de distance. Comme le lecteur pourra ensuite vérifier le niveau de concordances/différences entre les informations cloutées par la fiction.

La théorie-fiction a également une autre force. Elle peut mener à discourir sur le monde actuel tout en conservant une « saillance émotionnelle » (Philippe Monneret). De même, la littérature et les arts ont déjà pu par le passé avoir une « fonction sociale » : cela peut être aussi le cas pour la théorie-fiction, en tant qu’elle peut modéliser des rouages sociaux, et les appuyer par une approche plus scientifique. Elle peut influencer dans un sens critique nos processus décisionnels et positionnes, vis-à-vis du complexe problématique donné. Elle conglomère « implications affectives, cognitives et éthiques » (toujours Philippe Monneret).

Très interactive, la théorie-fiction fonctionne comme une oeuvre ouverte. Seul le lecteur peut tisser des liens entre la fiction et la théorie. Elle ne laisse pas le lecteur au seul statut de récepteur. Elle l’invite à devenir tisserand, elle le convie à prendre position, qu’il sera le seul à pouvoir défendre.